スキゾイドパーソナリティ障害の自己診断

2020/11/12更新

スキゾイドパーソナリティ障害の定義

スキゾイドが何であるかはWikipedia記事に十分な説明がある。

コメント

障害と付いてはいるが、ちょっと面倒な性格くらいに解釈できる。ただ当事者としては障害と呼ばれることに抵抗はないどころか、障害だから仕方がないと距離を置かれたほうが面倒がなくて良いなと感じる。とはいえ基本他人に興味がないのでどう思われようとたいして問題に思わないんだが。

自身の振り返り

私は現在、完全に孤独な状態である。気付いたらそうだったということではなく、意識的に孤独な環境に身を置くように行動した結果だと考えられる。孤独であることを苦に感じる場面は全くない。孤独でいるほうが楽なだけだ。

補足

別に人との接触を断っているというわけではない。家には両親がいるし、会社に行けば社員と会う。技術職のため頻繁ではないが社外の人と会話することもある。最低限の社会活動には参加しているが、内心を話せる相手が存在しないというだけだ。

きっかけは分からない。特に人間関係に悩んだ時期なども思い浮かばない。

小中学生の頃は今より社交的で友人も多かったように思えるが、そこに重要な意味はあるだろうか?

その当時は(時代なのか、地域性なのか、偶々か)今で言うスクールカーストも深刻ないじめもなく、大した悩みのない生活を送っていた。今にして思えば、友人が多いと言っても八方美人な感じで、親友だったり恋愛だったり深い付き合いには全く興味がなかった気がする。

結局根っこは昔から変わらず、興味が持てないことを自覚してからは人付き合いを避けるようになっていったという話かもしれない。

補足

こちらはこちらで原因不明だが中学生の頃に何とはなしに性嫌悪を感じていたことがスキゾイドの原因に当てられないこともないか。

結果、高校では友人(休み時間に雑談する程度の関係)が数人になり、大学では皆無になった。ここまでくると性格や行動の変化などはなく、高校までの教室という限られた場での振る舞いが大学では不要になったというだけの話と思える。

コメント

一般論として友達がいないというのは不幸だとか寂しい人間だとかいう意見を見る(聴く)と何を根拠に言ってるんだ首を傾げたくなる。社交性がないことで不利益を被る場面があることは想定できるため、損をするくらいの言い回しならまだ納得できる。ただ幸せかどうかなんて個人の感覚や価値観を他者が論じるのは話が違う。そのような発想をする人は多様性に理解がなかったり想像力が欠如している疑いがある。人付き合いのコストを重く感じる人にとっては、一人でいることの不利益など苦にもならないという状態が成り立つことを想像してみて欲しい。

実際に孤独に身を置くことで自分に変化があったかといえば、何もなかった。大学時代はサークルもバイトもせずアパートと大学を往復するだけの日々だった。他人に全く頼らずとも単位は取れたし、アニメ・ゲーム・漫画以外にも色々な本を読んで全く不満のないモラトリアム期間だった。

就職活動では話すネタがなく苦労したが、何とか社会人にはなれたし、周囲にプライベートに干渉するような人もいないため、ビジネスライクな付き合いのみで不自由なく生きているというのが現状である。

自己診断

モノローグの節で確認した当時のWikipediaは2019年現在と判断項目が異なっていた気がする。

そこで当該記事の履歴を確認すると、昔はICD-10の基準で11個中3個以上となっていたのが、最近の版だとDSM-IV-TRの基準で7個中4個以上になっていた。 同じくWikipediaによるとICDはWHO公表でDSMはアメリカ精神医学会公表のものらしい。

補足

英語版の最新版はDSM-5とICD-10が併記されていてICD-10の項目数が日本語版と違ったりもしていろいろややこしい。

どちらにせよ、かなりの項目で適合するため自己診断とはいえ自分がスキゾイドに該当することはまず間違いないだろう。

以下それぞれの基準について回答を挙げる。

DSM-IV-TR診断基準1では7個中4個以上が判断基準。

1.家族を含めて、親密な関係を持ちたいとは思わない。あるいはそれを楽しく感じない

Yes。一言一句その通りだな。

2.一貫して孤立した行動を好む

まあYes。悪目立ちはしたくないから集団に紛れたほうが良いと思うこともある。がそれはどう振る舞うかの話で、好き嫌いの話なら一人でいるほうが良い。

3.異性と性体験を持つことに対する興味が、もしあったとしても少ししかない

Yes。性欲がないとは言わないが、他人に向けることは考えられない。自分で処理すればいいじゃん。そもそも他の設問で他人に興味がないとはっきり表明しているのに性的接触だけは求めるとか人としてどうなの?ちなみに答えは変わらないが異性と限定している点を疑問に思って英語版も確認したら”another person”としか書いていなかった。日本語訳にジェンダー意識が足りてない。

4.喜びを感じられるような活動が、もしあったとしても、少ししかない

たぶんYes?主観的には少ないのかどうか分からない。ただゲームもアニメもラジオも嗜むよといっても、客観的には多いように聞こえない気がする。それより酒もタバコもギャンブルもセックスも興味ない、旅行や遊園地、人の多いところには行きたくもないと言ったら少ない認定されそう。

5.第一度親族以外には、親しい友人、信頼できる友人がいない

Yes。モノローグで語った通り。

6.賞賛にも批判に対しても無関心に見える

まあYes。どう見えるかは知らんけども、他人の評価に興味はないし。

7.情緒的な冷たさ、超然とした態度あるいは平板な感情

まあYes。考えてみれば創作物などで誰かの視点から見ると感動することはあるのだが、自分自身のことに関しては全く何も心が動かないな。

ICD-10診断基準2の引用(11個中3個以上が判断基準)

1.情緒的な冷たさ、超然とした態度あるいは平板な感情

まあYes。DSM-IV-TRの7と同じ設問。

2.積極的なものであれ消極的なものであれ、感情というものを他人に伝える能力が限定されている

条件付きでYes。最初は設問の意図がつかめずNoだと思った。そもそも感情を伝える場面は少ないが(作りたがらない)が、能力としてはできるだろうと(嬉しいとか楽しいとか一言宣言するだけじゃんと)。ただ英語版を参照すると”warm, tender feelings for others as well as anger”と感情の種類を具体的に書いてあって、確かに強めの感情はなかなか表に出せないなと思ったので、英語版の意味であればYesになる。

3.一貫して孤立した行動を好む

まあYes。DSM-IV-TRの2と同じ設問。

4.親しい友人や恋人が(もしいたとしても、ほとんど)おらず、そういった関係を望まない

Yes。ほぼDSM-IV-TRの1と同じ設問。

5.賞賛にも批判に対しても無関心にみえる

まあYes。DSM-IV-TRの6と同じ設問。

6.喜びを感じられる活動が、もしあったとしても、少ししかない

たぶんYes?DSM-IV-TRの4と同じ設問。

7.社会規範や慣習への無関心

たぶんYes?社会規範や慣習と言われても具体的に何だろう?もう少し説明がほしいところだが何とか対象を絞って考えると、禁止を意図する規範については無関心ではないな。犯罪や違法行為などは感情云々の前に、禁止されるだけの理由があり納得ができるからだと思う。一方で権利やボランティア精神のような当人の意志が問われるようなものには、ほとんど関心が持てない。結婚だったり災害ボランティアなどだ。

8.空想や内省への没入

これはNoかな。空想は特にする方ではない。するとしても空想の世界に自分は存在しないし(キャラクター同士の関係性が焦点のため)没入という感じではない。一方の内省は(ここにあれこれ書くぐらいには)良くするが、どうだろう?内省してると意外と時間が経ってるということはあるが、その間没入してたかと言われると疑問かな。

9.夫婦生活に興味を抱かず、独身を貫く

Yes。表現は微妙に異なるがここまでの流れから説明不要だろう。

10.親、兄弟、親族とさえ、親しい関係を持とうとせず、関わりを持っても楽しいとは思わない

Yes。ほぼDSM-IV-TRの1と同じ設問。

11.人と会っても親しさを出さず、よそよそしい

Yes。後輩に対して君付けしないところとか該当するかな。どんなに年下でもさん付けしておけば丁寧かつよそよそしさが出せる。

補足

上段ではリアルの話しかなくネット上の話は出てこないため、いちおうここで述べておく。

ここまで読めば伝わると思うが、自分は孤独であっても全く気にならないし、精神的にも安定した状態でいられる。人と極力関わりたくないというのはリアルでもネットでも同じことである。

もちろんインターネット自体は当然利用しているのだが、十数年前からほとんど替わらず、情報やサービスを一方的に受信するような使い方である。検索やECサイトに使い方の劇的な変化はないが、情報収集の手段は公式サイト以外にも公式SNSがあるなど機会が増えた分だけ追うのが面倒になったと感じる。

閑話休題。

意見表明のみで対話や返答を求める意思がないため、積極的に参加するのもどうかなと思っちゃう。

ネットだと状況が異なるということもなく、情報やサービスを一方的に受信する以外に使う気もない。Twitterはゲームの連携目的でアカウントは取ったはずだが普段使いは全くせず、その他(LINE、Facebook、Instagramなど)はアカウントすら持っていない。

まとめるとSNSは情報の取得手段として散発的に見ることはあるが、習慣化はしておらず自分から発信することも全くない。

セクシャリティについて

性についてはスキゾイドの診断要件にも絡んでくるし、上で少し触れたが、原因に影響している可能性もあるため、もう少し掘り下げたい。 ただ本論から離れる話題もあるし、性的な内容も含むため、掘り下げは別ページで行う(予定)。

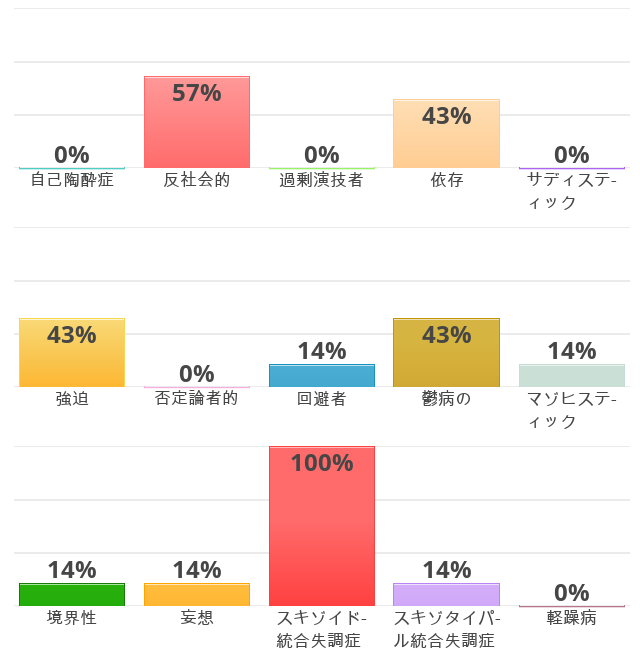

パーソナリティ スタイルテスト

スキゾイドで検索してたらnoteにスキゾイドタグをつけて自己紹介している人が結構いて、面白そうなテストが紹介されてたのでやってみる。専門家監修で上のDSMの分類にもあるスキゾイド以外の障害の診断も含めた設問が105問。日本語訳は翻訳調で多少不自然だが意味が通じないほどではない。似たような質問もあった気がするが、多少のランダム性もあるんだろうか。

結果は見事なまでにスキゾイド。これは真性だ。

自分にとってのスキゾイドとネット情報について

自分が初めてスキゾイドという概念を知ったのは社会人になってからで、上司にスキゾイドって知ってると尋ねられたことがきっかけだ。前後の文脈までは覚えていないが、その時は知らないとしか答えられなかったし、上司からそれ以上の説明も何もなかった。

家に帰ってからWikipediaで調べて、まさに自分のことだと思った。そしてこの時に自分がどう感じたかははっきり覚えている。

安堵感だ。

自分の社交性のなさは自覚していたし、それが周囲に例のないレベルに達しているとは常々感じてはいたのだ。だからといって直さなければとも思わない自分がおかしいのか?と思っていたところにスキゾイドという用語で存在を肯定されたように感じられたわけである。

それ以降スキゾイドは自分のアイデンティティとして好意的に受け入れ、特徴的な性質についてもそういう人間だからという説明が使えるようになった。

補足

スキゾイドの特徴として変化を嫌がるという点がどこかで挙げられていた覚えがあるが、上に示した感情の流れにより、スキゾイド状態が自己肯定され、問題とは認識されなくなるというプロセスと関連付けられるように思う。

ここで強調しておきたいのは、自分にとってスキゾイドであるという気付きは悩みや問題意識からの開放を意味し、スキゾイドであるという表明は最も簡便な自己紹介であり、ネガティブな要素は一切ないということだ。

しかしながら最近ネットでスキゾイドについて調べると首を傾げたくなる言説が散見されたので改めて自分の意見を述べる。

スキゾイドも人それぞれ

自分の場合は上で説明したとおり、SNSへの忌避感とスキゾイドであることの肯定感から、どうしてもSNS上で情報を発信する自称スキゾイドの人間に対しては懐疑的な目を向けざるを得ない。

単に発信しているだけなら自分がここであれこれ書いているのと大差なく違和感はないのだが、フォローだのお気に入りだのSNS特有の文化に関心を示す傾向が見えた途端に言行不一致じゃないかと思ってしまう。

ただ別にそれを強く異を唱えたいわけでもなく、そういう情報に出会った瞬間の素直な印象として書いただけで、冷静に考えると否定するのは早計というものだろう。

自分がスキゾイドであるということはまず間違いなくそこに疑いはないのだが、スキゾイドはこういう人間だとか、スキゾイドならこう考えるなんてことは断言できるはずがない。

一概にスキゾイド傾向を持つと言っても、上述の診断項目にどれだけ強く同意するかや、全く関係ないところでの個性なども異なるのは当たり前であり、集めれば色々なパターンがあるのではないだろうか。

問題は関心が持てないという傾向がゆえに集めようと思って集まるタイプではなく、サンプルがほぼ自分だけという閉じた空間での分析を主とするため、スキゾイドは〇〇という主語の大きな話をしがちなのではないかと危惧している。傾向を持たない人間はへー、そうなんだとしか返しようがないし、傾向を持つ人間はわざわざ意見するなどというカロリーの掛かることはしようと思わないだろう。結果的に異なる意見が生まれずエコーチャンバー現象が起きるように思われる。

補足

自分の例で言えば、そもそもスキゾイドに対しても関心が大きいとは言えない。上で概念を知って安堵したと書いたが、一旦はそこで完結している話なのだ。今回Web上に自分の考えを書くのであれば、ググってネット上の意見を拾うくらいはしたほうが良いだろうと思って、調べてみたというだけである。SNS上の意見で見たというだけで具体例を何も出していないのも、たまたま見たアカウントに対して特別に関心を持ったわけでもないし、より一般にスキゾイドに関連するすべての言説に当てはめて考えて欲しいからだ。

治療が必要?

SNSでの発言の他に心療内科など医療系のホームページが検索上位に上がっている。はっきり覚えているわけではないが、自分が概念を知った7、8年前には見られなかった状態に思える。当時は上位にWikipediaがヒットし、それを読むだけで十分な知識が得られたように思う。

現在の検索結果からはあたかも治療が必要な障害のような印象を受けるが、これには注意が必要だ。

再びWikipedia1から引用する。

本人は本障害によって、生活する上で困ることが何一つ無いため、カウンセリングなどを受けに行くことは無く、また行ったとしても、すぐ診療を受けることをやめてしまう。しかし、それによって他人に迷惑をかけることはないので、本人が困っていなければ診療をする必要は無い。

まさしくここに書かれている通りと思われる。自分もそうであるがスキゾイドであること自体は全く悩むようなことでもないし、それで困ったこともない。障害と言われてもネガティブなイメージはないし、治療が必要ではない点に同意する。

但し、スキゾイド自体は問題ではないと言っても、社会生活を送る上で社交性が低いというのは明らかにディスアドバンテージだし、環境によっては生活で困る状況は考えられるだろう。

その場合にカウンセリングから治療という話は出るのかもしれないが、それは正しいアプローチなのだろうか?

本人が変わりたいと思ってカウンセリングを受けるのなら結構なことだが、スキゾイド傾向が強ければ本人に変わる気はないのでは?

カウンセリングで救われるのはスキゾイドに近く見えただけで別の属性の人で、スキゾイドの人に必要なのは就労支援だろう。